隨著中國式現(xiàn)代化進程的加速,鄉(xiāng)村全面振興、基層生態(tài)治理以及城鄉(xiāng)融合發(fā)展成為了新時代的重要使命。在此背景下,中國地質(zhì)大學(武漢)公共管理學院胡守庚教授及其團隊成員張宸瑋、吳美伊、董思、張軼、高佳怡、吳彤、曹彬彬、楊晨光等同學圍繞新時代耕地保護的新形勢與新任務(wù),立足國土空間治理戰(zhàn)略需求,聚焦耕地利用與保護中的關(guān)鍵問題,深入推進理論研究與實地調(diào)查,不僅揭示了現(xiàn)有耕地保護政策中的不足,還提出了一套創(chuàng)新性的解決方案,旨在通過構(gòu)建科學合理的生態(tài)補償機制,促進耕地保護與可持續(xù)發(fā)展的和諧共進,為長江經(jīng)濟帶四省的耕地保護工作開辟了新的視野和方向。

為深入了解不同地區(qū)在耕地保護方面面臨的挑戰(zhàn)與意愿,團隊首先在湖北省展開調(diào)研,于2023年12月至2024年間分階段深入湖北省英山縣、公安縣及武漢市進行了實地調(diào)研。這些地方分別代表了山地生態(tài)區(qū)和平原主糧區(qū)的不同特征,為我們提供了豐富的案例基礎(chǔ)。聚焦于耕地功能的認知、補償支付意愿、受償期望等關(guān)鍵領(lǐng)域,通過廣泛的問卷調(diào)查、深度訪談以及數(shù)據(jù)分析,探索了如何更加精準有效地實施耕地保護補償政策。

不僅解決了傳統(tǒng)補償標準僵化、主體識別模糊等問題,也為地方政府制定更為靈活、公正的補償政策提供了理論支持。此外,研究還強調(diào)了公眾參與的重要性,提倡建立透明公開的決策機制,增強農(nóng)民和社會各界對耕地保護工作的認同感和支持力度。

此次研究得到了當?shù)卣块T的高度評價,并被認為對于推進長江經(jīng)濟帶乃至全國范圍內(nèi)的耕地保護工作具有重要的示范作用。下一步,研究團隊將繼續(xù)深化與地方政府的合作,共同探索更多適用于不同區(qū)域特點的耕地保護模式。同時,還將加大宣傳力度,提高社會各界對耕地保護重要性的認識,鼓勵更多人參與到這一偉大事業(yè)中來。

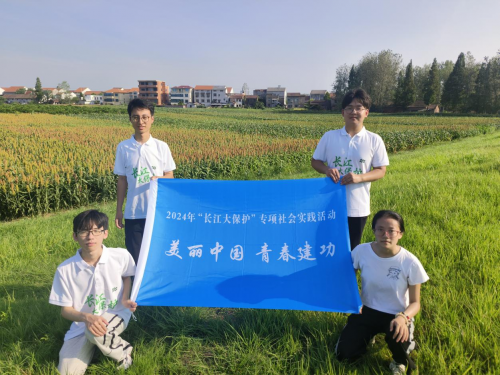

張宸瑋(左2):通過這次富有成效的調(diào)研,我們看到了生態(tài)補償機制在耕地保護中的巨大潛力。它不僅是解決當前耕地保護難題的有效途徑,更是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、推動生態(tài)文明建設(shè)的重要手段。讓我們攜手并進,在這條綠色發(fā)展的道路上不斷探索前行,為子孫后代留下一片碧水藍天,讓每一塊土地都能煥發(fā)出勃勃生機。這不僅是對中國式現(xiàn)代化道路的有力踐行,也是對全球生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)的重大貢獻。