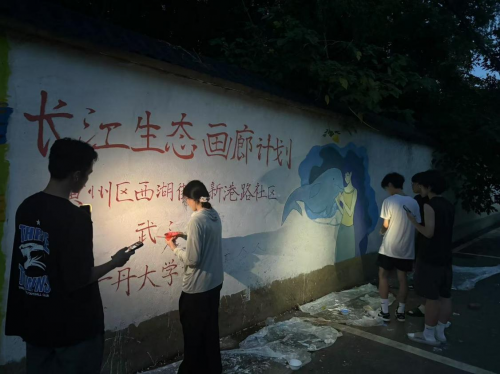

我們蹲在 35℃的墻根下,把長江畫進了黃州人的日常

供稿人:匡慧穎

拍攝:柯澤熙、趙彭詩琦

收工那天,我數了數手上的顏料漬 —— 天藍、草綠、檸檬黃,混著曬脫皮的紅色,像一幅迷你長江生態(tài)圖。這是武漢學院 “長江生態(tài)畫廊計劃” 志愿服務隊在黃州新港路社區(qū)的日子,我們記住的不只是江豚的輪廓、蓮花的紋路,還有些沒被畫進墻里的故事 —— 它們藏在居民遞來的冰鎮(zhèn)綠豆湯里,躲在環(huán)衛(wèi)工阿姨磨破的手套上,也落在孩子寫給江豚的紙條里。

畫江豚前,先聽老街坊講 “長江往事”

來之前我們查了資料:長江黃州段有 12 種原生水草,江豚最愛的覓食區(qū)就在遺愛園附近。但真拿起畫筆時,還是被 一旁觀摩的大爺 “上了一課”。

那天我們正在畫江豚的輪廓,大爺舉著蒲扇湊過來:“你們這江豚畫得太胖嘍。” 他蹲在墻根,給我們講上世紀 60 年代在江邊捕魚的日子:“那時候總能看到這些豚的身影,我們說這是‘長江的孩子’。”

我們當場改了畫稿,把江豚的身體收窄了兩寸。聽著大爺給我們講他以前的故事,我們不禁感嘆:“原來居民才是最好的生態(tài)顧問。”

深夜墻根下的 “秘密約定”

7 月 2 日夜里趕工,路燈突然滅了。社區(qū)保安的師傅舉著手電筒跑過來:“到點熄燈了,我把手電筒借你們用” 他打著手電筒,光束正好打在我們要的畫上。蚊子在燈光里嗡嗡轉,王師傅從口袋里摸出半包驅蚊香:“這是我巡邏時用的,煙大,但管用。”

那天我們聊到很晚,臨走時,他非要把手電筒留給我們:“我用手機可以的,你們把蓮花畫好看點,就像咱社區(qū)宣傳欄里寫的‘清白做人’。”

最好的反饋,是孩子把畫變成 “活教材”

繪畫的這幾天,墻根下總圍著幾個小孩。有個小女孩指著我們畫的蓮花問我,“姐姐,清廉是什么意思?” 我放下調到一半顏色的碗,指著社區(qū)公告欄里的 “廉潔家庭” 名單:“就像這些叔叔阿姨,不拿別人的東西,干干凈凈做人,就像蓮花一樣。”

小姑娘似懂非懂,轉身拉來媽媽:“媽媽你看,廉潔的廉,老師教過!”

這成了我們最驕傲的時刻。

現在回想那八天,最珍貴的不是完成了十幅墻繪,而是發(fā)現 —— 當我們把長江畫進社區(qū),居民也悄悄把保護長江的心思,織進了日常的柴米油鹽里。就像看我們繪畫的李阿姨說的:“畫在墻上的會褪色,但記在心里的不會。”

(部分墻繪展示)